اختارت مؤسسة هاينرش بول الألمانية التركيز على موضوعات حقوق الإنسان والهجرة في الدورة السادسة لمهرجان “ما بقى إلا نوصل” السينمائي الذي انتهت عروضه مؤخرًا في مختلف المناطق اللبنانية، مسلطًا الضوء في الأفلام التي تنوّعت ما بين الرسوم المتحركة القصيرة والوثائقية الطويلة على وجهات النظر المختلفة بشأن هذه الموضوعات التي أصبحت جزءًا أساسيًا من نقاشات منصات التواصل الاجتماعي، إذ إن الأعمال التي قدمت في المهرجان ركّزت في موضوعاتها على القضايا الإشكالية التي يواجهها عالمنا المعاصر، بما يشمل التمييز والتهميش وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تركيزه على الأصوات النسائية.

وفي الحديث عن المهرجان، فإن الدورة السادسة لـ”ما بقى إلا نوصل” تميزت بتقديمها خمسة أفلام رسوم متحركة قصيرة، من بينها ثلاثة أفلام لمخرجات من إيران، بالإضافة إلى فيلمين آخرين من لبنان ومصر، والمشترك بين الأفلام الخمسة أن جميعها مستوحاة من قصص واقعية ركّزت في موضوعاتها على قضايا التهميش وعدم المساواة، بالإضافة إلى الأثار السلبية للحروب، قصص اللجوء، وانتهاكات حقوق الإنسان.

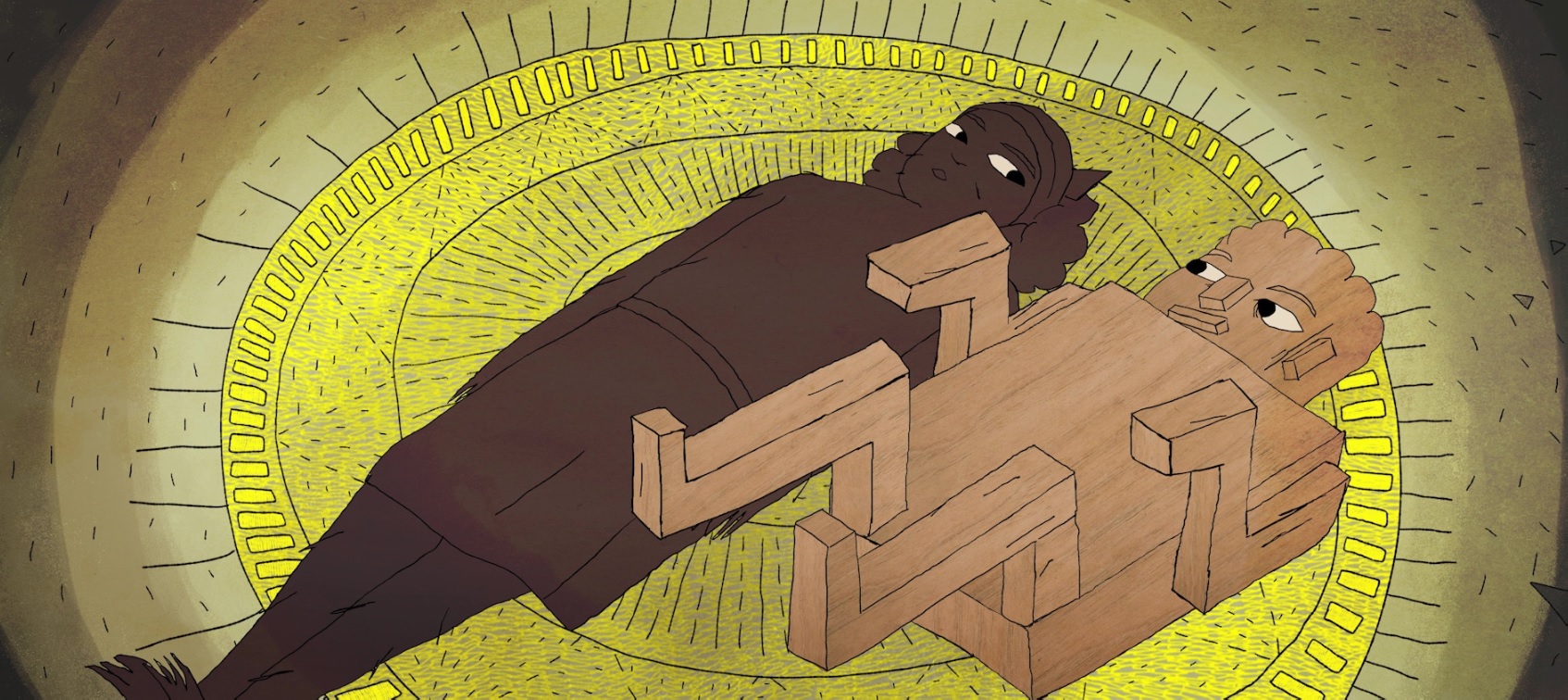

ضمن هذه الموضوعات يذهب المخرج اللبناني نيكولا فتوح في فيلم “كيف تحولت جدتي إلى كرسي” (2020) إلى تقديم قصة ترتكّز على التهميش الذي تواجهه عاملات المنازل، القصة تتحدث عن جدة تفقد حواسها الخمسة تدريجيًا حتى تتحول إلى كرسي خشبي. يقدم فتوح في البداية الجدة مع أفراد عائلتها على أنهم أشخاص طبيعين بملامح بشرية، بينما تكون عاملة المنزل بهيئة قطة/وحش إلى حد ما، وهي في الأصل مهمشة من قبل أفراد الأسرة، وطبعًا الجدة، حيث يعاملها الجميع بقسوة.

لكن عندما يبدأ أفراد الأسرة الذين تحولوا إلى دجاج بالشجار حول مائدة الطعام، تتحول عاملة المنزل إلى قطة بهيئة بشرية بعد مغادرة أفراد الأسرة للمنزل، ومنذ هذه اللحظة تبدأ الجدة بفقدان حواسها تدريجيًا بتحول الأذن.. وبعدها الأنف.. وهكذا مع باقي أعضائها إلى قطع خشبية وصولًا إلى تحول جميع أعضائها لكرسي خشبي. تدرك الجدة خلال مراحلها تحولها المتسارعة أن عاملة المنزل ليست حيوانًا متوحشًا كما كانت تظن، إنما هي الفرد الوحيد من الأسرة التي تهتم بها، وهو ما يأخذنا في نهاية الفيلم إلى أمواج البحر التي تقتحم المنزل لتجرف أفراد الأسرة، بينما تقوم عاملة المنزل بإنقاذ الجدة التي غرقت في البحر بعد تحولها إلى كرسي.

أما الإيرانية ماليهي غلام زاده فإنها تستعيد من تجربتها الشخصية في فيلم “تشابك” (2019) مشاهد من الحرب الإيرانية – العراقية (1980 – 1988) تدور حول الأشخاص الذين فقدوا منازلهم في الحروب، وأجبروا على ترك كل ذكرياتهم وأحبائهم وراءهم، هي نفس مشاهد الدمار التي نشاهدها يوميًا على شاشاتنا الصغيرة. تفتتح غلام زاده الفيلم بمشهد لفتاة تسحب خيطًا أبيضًا من صورة لعائلتها التي فقدتها في الحرب، سرعان ما يتحول هذا الخيط إلى مجموعة خيوط بيضاء في أثناء هروبها إلى منطقة فاصلة بخطها الأحمر على الحدود، هي منطقة لا تصلها الصواريخ المتطايرة في السماء، لكن عندما تصل إلى مكان آمن، تبدأ بسحب ذاكرتها المثقلة بالخيوط في جميع الأمنكة، حتى تصل في النهاية إلى مكان يشبه في تصويره المقابر الجماعية.

يظهر من قصة الفيلم أن غلام زاده (تولد 1983) لا تزال تحتفظ في ذاكرتها القصيرة بتفاصيل مختلفة عن الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر، من مشاهد الأبنية المدمرة إلى أصوات القصف تقدم جزءًا من تفاصيل الحرب التي عاشتها، أو سمعت بها لاحقًا. لذلك نشاهد أن الفيلم يقوم على شخصية واحدة، فتاة صغيرة فقدت عائلتها، وعندما هربت أخذت معها أقصى ما استطاعت من ذاكرتها، فالفيلم هنا لا يتحدث عن حالات الفقد في الحرب فقط، بل يروي أيضًا قصة عن الصراع للبقاء أو الوصول إلى الخط الأحمر الذي يفصل ما بين الأمل والموت.

ويستمد المصري أحمد رشدي قصة فيلم “بائع البطاطا المجهول” (2016) من ذاكرة ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في مصر، ويروي قصة طفل يدعى عمر (13 عامًا)، كان يبيع البطاطا للإنفاق على أسرته خلال اندلاع ثورة يناير في ميدان التحرير، لكنه هذا الطفل الذي وجد نفسه في مسؤولًا عن عائلته في سن مبكرة يقتل برصاص قوات الأمن. يختار رشدي لرواية قصة عمر أسلوب الدمج ما بين القصص المصورة والقصص المتحركة ثنائية الأبعاد، حيثُ نستمع إلى تفاصيل القصة بتعليق خالد أبوالنجا وتارا عماد.

القصة بمختصرها تدور حول فنان يدعي خالد يحقق في قضية مقتل الطفل عمر، لكن هذا التحقيق الذي يبدأه خالد يكشف عن تفاصيل قمع قوات الأمن للمتظاهرين/ات، ويقوده هذا الاكتشاف إلى نتائج غير متوقعة يتعرّف فيها على هوية قاتل عمر، وخلال هذه الرحلة يصوّر لنا رشدي في الفيلم ضباط الأمن على أنهم خفافيش، وهم ذات الخفافيش الذين يطاردون خالد في كوابيسه، حيث إن القصة تروي طبقات مختلفة من العنف، منذ لحظة مقتل عمر مرورًا بضباط الشرطة الخفافيش وصولًا إلى كوابيس خالد نفسه، وعدم قدرة عمر على رواية القصة الحقيقية أيضًا.

ومن وحي قصص محاولات اللجوء التي أصبحنا نسمعها يوميًا، تعيد الإيرانية فرزانه أوميدفارينا في فيلمها “غناء العصفور” (2019) سرد قصة واقعية حدثت في النمسا عام 2015، وإيرلندا عام 2019، عندما حاولت مجموعة من اللاجئين/ات الوصول إلى بلد آمن، تقودهم هذه المحاولة للتعامل مع مهرب لنقلهم بشاحنة التبريد عبر الحدود، قبل أن تجعلهم درجة الحرارة الباردة يواجهون صراعًا للبقاء على قيد الحياة بعد أن تبدأ أطرافهم بالتجمّد.

في سردها للقصة تعتمد على مجموعة من التفاصيل الخاصة بشاحنة تبريد اللحوم، إذ إن الحرارة الباردة تبدأ بتحويل اللاجئين/ات المختبئين من حرس الحدود إلى لحوم حيوانات مجمدة في الشاحنة فعليًا، إذ إن أوميدفارينا في هذا الفيلم الذي اعتمدت في صناعته على الدمى المتحركة لسرد القصة تحيلنا إلى خيارات اللاجئين/ات المحدودة للغاية، وعدم اكتراث المهربين بحياة الأشخاص الذين ينقلهم ثانيًا، بالنظر إلى أن جميع الأشخاص الذين يروي الفيلم قصتهم قد فارقوا الحياة أثناء محاولتهم الوصول إلى مكان آمن على هذا الكوكب.

بعيدًا عن موضوعات الحروب والهجرة، تقدم الإيرانية مريم مهاجر في فيلمها “جدي كان رومانسيًا” (2019)، الحائز على جائزة بافتا البريطانية، قصة مستوحاة من قصص الحب الفارسية القديمة التي كانت تستمع لها من أجدادها في إيران، تسرد مهاجر في هذا الفيلم البسيط قصص الحب الشعبية المتوارثة بين الأجيال، وتحدد في سرد قصتها الأشخاص الذين يقعون في الحب من النظرة الأولى، وهي النظرة ذاتها التي تمهد للزواج وتكوين عائلة، أو هكذا تخبرنا القصص الشعبية المتوارثة بين الأجيال.

تختار مهاجر في هذا الفيلم طفلة لرواية قصتها بطريقة ساخرة، وهي في هذه القصة تكشف حياة أشخاص عاديين وبسطاء بتفاصيلهم الصغيرة، وأسلوب حياتهم اليومي، يمكننا القول إن جميعنا بمثل هذه القصص. لكننا مع مهاجر نحن بالتأكيد نستمع إلى قصة “الجدي الرومانسي” من وجهة نظر الطفلة، التي تبدأ من حياة جدها قبل الزواج وصولًا إلى زواجه من جدتها، وحياتهم السعيدة التي أسسوا لها يتداخل معها سخرية وضحك كنا قد اعتدنا في السينما الإيرانية بشكل عام، ومع نهاية الفيلم تنهي الطفلة روايتها واصفة جدها بأنه “كان غبيًا”.